RED

Die europäische Renewable Energy Directive (RED) ist eine entscheidende Regulierung zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehrssektor. Bis 2030 sollen 29 Prozent der Energie im Verkehrssektor aus erneuerbaren Quellen stammen. Alternativ müssen die Treibhausgase um mindestens 14,5 Prozent sinken. Wie die Staaten mit eigenen Gesetzen und Verordnungen dieses Ziel erreichen, ist ihnen überlassen.

Im Überblick: RED III und die deutsche THG-Quote

Die Treibhausgasemissionen in Europa sollen künftig weiter sinken, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Dazu hat die Europäische Union ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt und verpflichtet ihre Mitgliedsstaaten, zu handeln. Eine dieser Regulierungen ist die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive, kurz RED). Diese liegt mittlerweile in der dritten Version vor und wartet auf die nationale Umsetzung in Deutschland. Worum geht es dabei genau und was sind die Fallstricke?

Die Europäische Union hat 2023 beschlossen, den Klimaschutz im Verkehr deutlich zu verschärfen. Die dritte Version der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, englisch Renewable Energy Directive III oder kurz RED III, setzt das Ziel für alle Mitgliedsstaaten. Bis 2030 sollen 29 Prozent der Energie im Verkehrssektor aus erneuerbaren Quellen stammen. Alternativ müssen die Treibhausgase um mindestens 14,5 Prozent sinken.

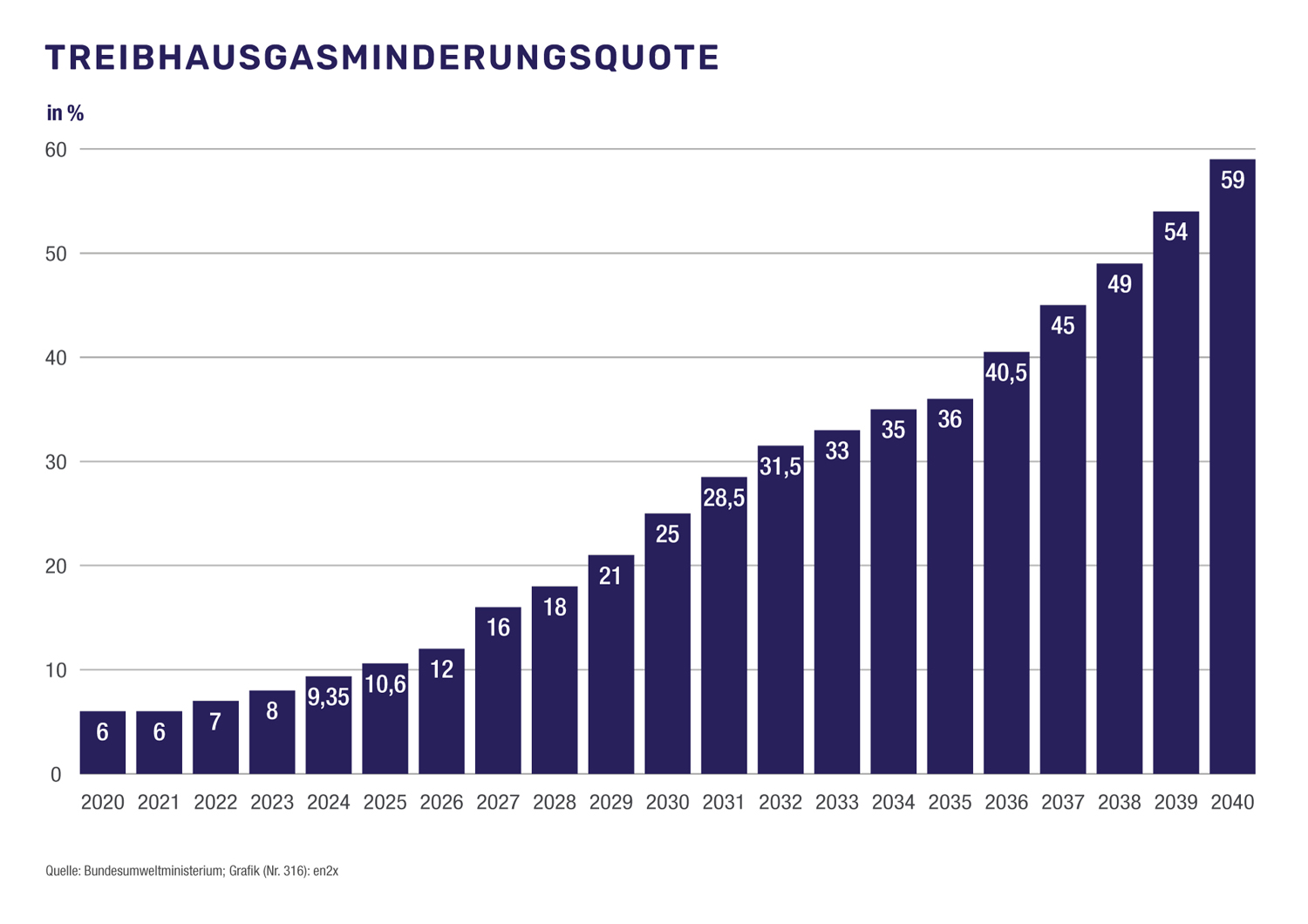

Deutschland muss diese europäischen Vorgaben in deutsches Recht übersetzen. Das Instrument dafür heißt Treibhausgas-Minderungsquote, kurz THG-Quote. Sie verpflichtet alle Unternehmen, die in Deutschland Kraftstoffe in Verkehr bringen, von Raffinerien bis zu Tankstellenbetreibern, einen bestimmten Anteil der CO₂-Emissionen im Verkehr einzusparen.

Was ist die THG-Quote?

Die THG-Quote legt fest, welche Treibhausgasminderung im Verkehrssektor die Inverkehrbringer von Kraftstoffen leisten müssen und wie sie diese Minderungen erreichen können. Inverkehrbringer sind die Unternehmen der heutigen Mineralölwirtschaft beziehungsweise Kohlenwasserstoffwirtschaft.

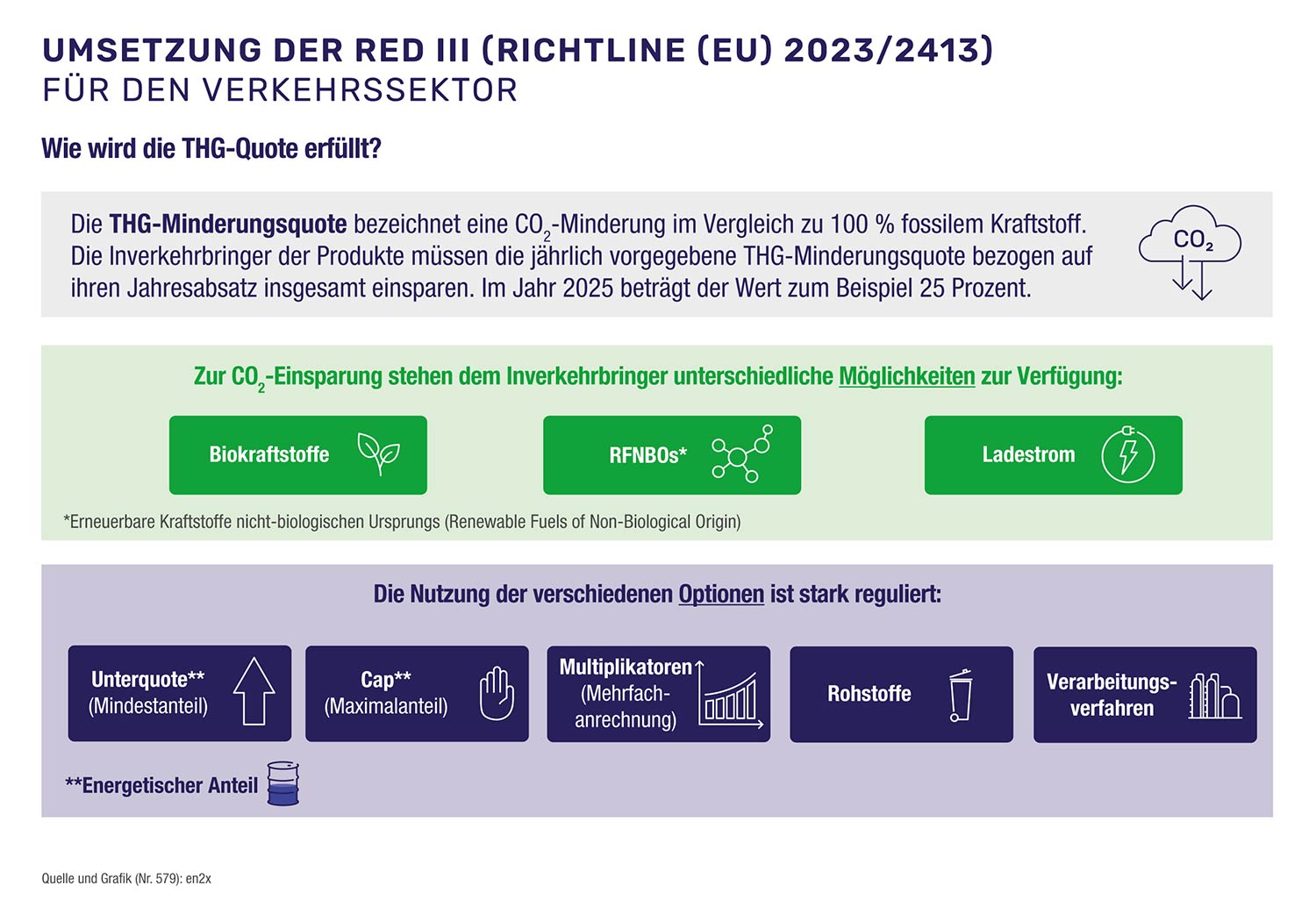

Grundsätzlich stehen dabei drei Erfüllungsoptionen zur Verfügung:

- Der Einsatz von Biokraftstoffen: das Gesetz und seine Verordnungen unterscheiden bei Biokraftstoffen zwischen konventionellen Biokraftstoffen aus Anbaubiomasse (z.B. Mais, Soja), abfallbasierten Biokraftstoffen (z.B. Altfette wie Speiseöl) und fortschrittlichen Biokraftstoffen (z.B. aus Reststoffen in der Forstwirtschaft).

- Der Einsatz von RFNBOs (renewable fuels of non biological origin): Dazu zählen strombasierter, elektrolytisch hergestellter Wasserstoff und daraus hergestellte Kraftstoffe sogenannte E-Fuels (Hinweis: nicht Wasserstoff aus Biomethan: dieser gilt als Biokraftstoff).

- Die Anrechnung von Ladestrom von Elektroautos.

Zu jeder Option gibt es genaue Detailvorgaben und Anreizoptionen. Für diese Erfüllungsoptionen gelten jeweils unterschiedliche Regeln wie Mindestanteile (Unterquoten), maximal anrechenbare Anteile (Caps), erlaubte Rohstoffquellen, Mehrfachanrechnungen und Strafzahlungen.

Wie funktioniert die THG Quote?

Grundsätzlich gilt: Die Treibhausgasminderungsverpflichtung ist ein mengenbasiertes Instrument. Konkret müssen die verpflichteten Unternehmen im Verkehrssektor auf der Grundlage einer komplizierten Berechnungsmethode die jährlich vorgegebene THG-Minderungsquote bezogen auf ihren Jahresabsatz einsparen – im Vergleich zu 100 Prozent fossilem Kraftstoff. Dazu schreibt die europäische Richtline für anrechenbare alternative Kraftstoffe eine notwendige Mindesteinsparung an THG-Emissionen gegenüber fossilem Diesel und Benzin von mindestens 70 % vor.

Die verschiedenen Möglichkeiten zur CO₂-Einsparung stehen zunächst einmal in Konkurrenz zueinander. Grundsätzlich gilt, dass für die Unternehmen die Wirtschaftlichkeit darüber entscheidet, wie attraktiv die jeweilige Erfüllungsoption ist – unter Berücksichtigung von Mindestanteilen und Obergrenzen. Das System der THG-Quote sorgt dafür, dass die Unternehmen versuchen, die Vorgaben so effizient und kostengünstig wie möglich zu erfüllen.

Kosten und Nutzen hängen direkt vom globalen Angebot, der globalen Nachfrage und der lokalen Gesetzgebung ab. Letztere stellt beispielsweise Anforderungen an die Nachhaltigkeit oder den Einsatz bestimmter Rohstoffe und erlaubter Technologien. Das wiederum beeinflusst die Verfügbarkeit und somit auch die Erfüllungskosten.

Was gilt für Kraftstoffe?

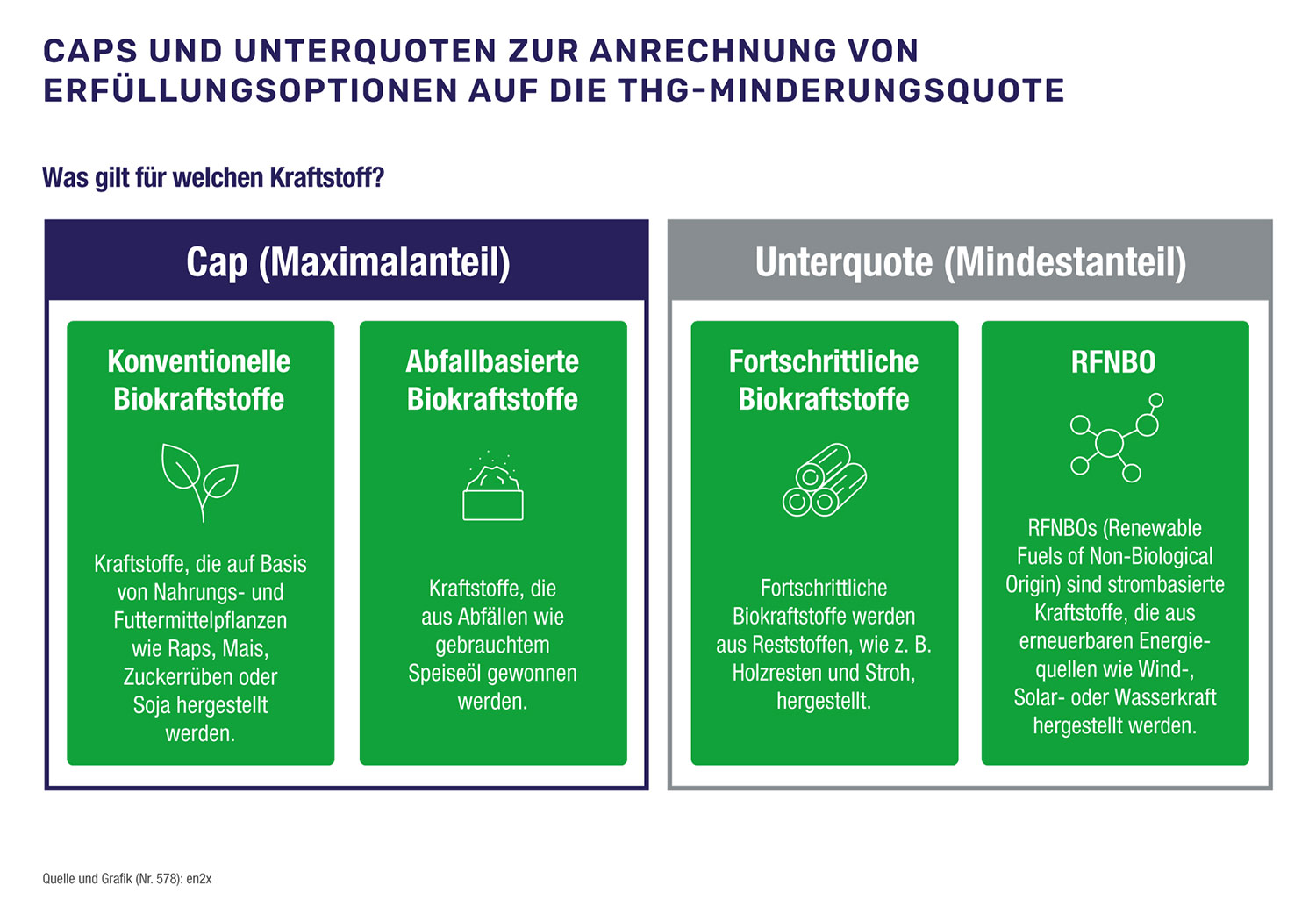

Nutzt ein Unternehmen Biokraftstoffe zur Erfüllung der THG-Minderung, so muss unterschieden werden zwischen konventionellen, abfallbasierten und fortschrittlichen Biokraftstoffen.

Konventionelle Biokraftstoffe stammen aus sogenannter Anbaubiomasse und basieren etwa auf Rapsöl oder Roggen, Triticalen (eine Kreuzung aus Weizen und Roggen) oder Mais. Der Gesetzgeber beschränkt die Anrechnung dieser Option auf einen bestimmten energetischen Maximalanteil, den Cap. Das bedeutet, dass die gesamte Verpflichtung eines Unternehmens sich nicht dadurch erfüllen lässt, zum Beispiel nur diese eine Option zu nutzen.

Der Hauptgrund dafür: Es soll kein Anreiz geschaffen werden, mit dem Anbau von Energiepflanzen auf bestehenden Ackerflächen einen Verdrängungswettbewerb zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion aufzubauen oder zusätzliche Anbauflächen etwa für Nahrungs- und Futtermittelpflanzen zu kultivieren und dafür zum Beispiel Wälder zu roden (indirect Land Use Change; iLUC).

Ebenso begrenzt der Gesetzgeber die Anrechenbarkeit abfallbasierter Kraftstoffe, die etwa auf Basis von Altspeisefetten hergestellt werden. Um mit Blick auf die begrenzte Verfügbarkeit nicht Anreize für Betrug zu schaffen.

Anders verhält es sich bei den fortschrittlichen Biokraftstoffen, die Unternehmen aus Abfällen, Reststoffen und Waldholz herstellen. Für diese gibt der Gesetzgeber einen Mindestanteil (Unterquote) zur Erfüllung der THG-Quotenverpflichtung vor.

Neben den Bezugskonditionen entscheidet der Aufwand für die Weiterverarbeitung

Bei der Nutzung von Bioenergie gibt es Rohstoffe, die sich relativ einfach zu Kraftstoffkomponenten verarbeiten lassen. So können Hersteller Fette und Öle durch Veresterung zu Biodiesel verarbeiten. Oder sie verarbeiten sie mittels Hydrierung zu hydriertem Pflanzenöl weiter und mischen sie fossilem Diesel bei. Als Beimischung zu Benzin setzen Produzenten Ethanol ein, das sie aus zucker- und stärkehaltigen Pflanzen herstellen.

Anspruchsvoller und teurer ist es, feste Biomasse wie Pflanzenreste oder Holzreste aus der Papierherstellung zur Produktion fortschrittlicher Biokraftstoffe zu nutzen. Hersteller müssen diese Biomasse zunächst über innovative Verarbeitungsverfahren nutzbar machen. Dafür müssen sie technologische Lernkurven und Skalierungseffekte durchlaufen und großtechnisch erproben. Das bringt höhere Risiken mit sich. Damit verbunden sind zudem hohe Investitionskosten und lange Abschreibungsperioden. Zusätzlich zu den Quotenvorgaben benötigen Unternehmen daher auch Finanzierungs- und De-Risking-Instrumente, damit Investitionen finanziert werden können und sich rechnen.

Diese Herausforderungen sind auch mit der Erfüllung der RFNBO-Unterquote (engl. Renewable fuels of non-biological origin) verbunden. Aus dieser Unterquote folgt: In der Jahresbilanz des Unternehmens muss im Kraftstoffmix ein energetischer Mindestanteil der in Verkehr gebrachten Kraftstoffmenge auch aus grünem Wasserstoff oder aus mit grünem Wasserstoff hergestellten strombasierten Kraftstoffen (E-Fuels) enthalten sein.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (Stand Dezember 2025) sollen die RFNBO-Unterquoten mit niedrigen Werten im Jahr 2026 starten. Zudem wird ab 2031 die Anrechenbarkeit von sogenanntem „kohlenstoffarmem Wasserstoff“ auf die THG-Quote möglich.

An vielen Standorten fehlt allerdings noch die Infrastruktur, um grünen Wasserstoff zu nutzen oder herzustellen. Das betrifft besonders die fehlenden Erzeugungskapazitäten und Netzanschlüsse für erneuerbaren Strom, um mit dem Aufbau von Elektrolysekapazitäten grünen Wasserstoff herstellen zu können.

Wasserstoff alternativ aus externen Quellen zu beziehen ist so lange nicht möglich, wie die Standorte nicht an das geplante Wasserstoffkernnetz angeschlossen sind. Auch die Häfen sind bislang nicht ausreichend für den notwendigen Import alternativer Produkte und Feedstocks (Rohstoffe) vorbereitet. Investitionsentscheidungen für die Errichtung der notwendigen Elektrolyse-, Synthese- und Weiterverarbeitungskapazitäten stehen daher derzeit vielfach noch aus.

Co-Processing: Ein Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit

Eine zentrale Frage bei der Umsetzung der RED III ist, wie Raffinerien ihre bestehenden Anlagen nutzen dürfen, um Ihre CO2-Einsparungen auf die THG-Minderung anrechnen zu können. Hier geht es um das sogenannte Co-Processing.

Co-Processing bedeutet: Raffinerien verarbeiten fossile und erneuerbare Rohstoffe gemeinsam in derselben Anlage. Statt komplett neue Anlagen zu bauen, können Unternehmen ihre bestehende Infrastruktur anpassen oder umrüsten, mit deutlich geringerem Investitions- und Zeitaufwand.

Co-Processing ermöglicht die Produktion THG-reduzierter Kraftstoffe in gleicher Qualität wie die der bisherigen Kraftstoffe. In anderen europäischen Ländern ist dieses längst umfassend erlaubt und die so hergestellten Produkte können auf die Treibhausgas-Minderungsverpflichtungen angerechnet werden.

Ein Beispiel verdeutlicht dies: Eine Raffinerie kann neben fossilem Rohöl auch bestimmte Pflanzenöle, Altfette oder grünen Wasserstoff im Produktionsprozess einsetzen. Die Anlagen bleiben dieselben, aber der Anteil erneuerbarer Rohstoffe steigt. Das Endprodukt, Diesel oder Benzin, hat die gleiche Qualität wie vorher, aber einen kleineren CO₂-Fußabdruck.

Co-Processing ermöglicht die effiziente Integration biogener Einsatzstoffe in laufende Raffinerieprozesse und stellt eine kurzfristig skalierbare Lösung für mehr erneuerbare Kraftstoffe dar. Das Co-Processing rechnet sich dabei deutlich besser, wenn eine Vielzahl von Rohstoffen eingesetzt und auf die Zielerreichung angerechnet werden kann. Umfassendes Co-Processing macht die Unternehmen flexibler in der Frage, wie sie die THG-Quotenvorgaben erfüllen. Dadurch werden deutsche Produktionsstandorte attraktiver.

Denn: Je kompetitiver deutsche Produktionsanlagen im europäischen und internationalen Vergleich sind, desto wahrscheinlicher werden auch die dringend benötigten Investitionen in Anlagen, die strombasierte Kraftstoffe (RFNBOs) herstellen können.

Dabei geht es nicht nur um die aktuelle Wettbewerbsfähigkeit der Produkte. Sondern auch darum, dass Investitionsmittel begrenzt und umkämpft sind. Die Unternehmen benötigen diese jedoch, um Standorte zu erhalten und weiterzuentwickeln. Je wettbewerbsfähiger ein Standort ist, desto eher fließt Kapital dorthin.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung von Dezember 2025 erlaubt Co-Processing deutlich umfangreicher als bisher. Und schafft damit die Voraussetzungen, um fossile Rohstoffe schrittweise durch erneuerbare und recycelte Einsatzstoffe zu ersetzen und dabei bestehende Raffinerieinfrastrukturen weiter zu nutzen.

Welche Bedeutung haben Stromzertifikate?

Eine weitere Möglichkeit, die THG-Quotenvorgaben zu erfüllen, sind Zertifikate aus dem Verkauf von Ladestrom an öffentlichen Ladepunkten.

Eine weitere Möglichkeit, die THG-Quotenvorgaben zu erfüllen, sind Zertifikate aus dem Verkauf von Ladestrom an öffentlichen Ladepunkten. Hinzu kommen Stromzertifikate, die von Besitzern von Elektroautos für eine pauschal angenommene Menge an Ladestrom pro Jahr „generiert“ werden. Diese können verpflichtete Unternehmen erwerben und auf ihre THG-Minderungsverpflichtung anrechnen lassen.

Diese Optionen sind für Unternehmen attraktiv. Denn der tatsächliche Aufwand, um die Stromzertifikate zu generieren, ist auf Prüfung und Verwaltung beschränkt. Die Grenzkosten bewegen sich somit nahe Null.

Durch die Stromzertifikate kommt eine zusätzliche Komplexitätsebene im Markt hinzu. Sowohl das globale Angebot von Biokraftstoffen und biogenen Rohstoffen als auch die Zahl der E-Pkws und E-Lkws beeinflusst massiv, wie teuer es für die Unternehmen ist, die geforderte THG-Minderung zu erfüllen. Denn mit ihr steigt und fällt die Menge der Stromzertifikate.

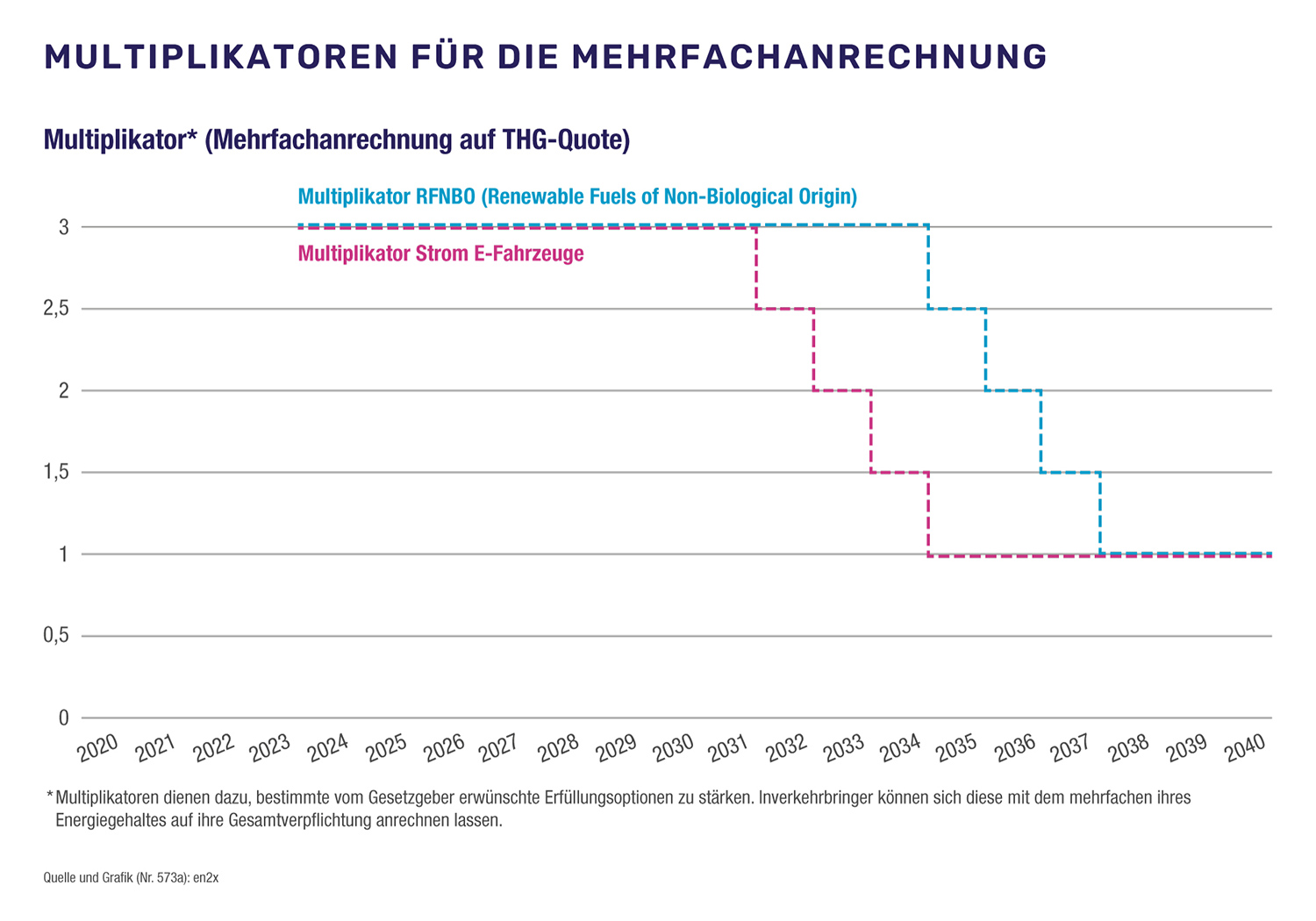

Welche Rollen spielen so genannte Multiplikatoren (Mehrfachanrechnungen)?

Multiplikatoren sind ein weiterer Einflussfaktor bei der THG-Quotenerfüllung. Durch sie können Unternehmen politisch gewünschte Optionen wie RFNBOs oder Ladestrom mit dem Mehrfachen ihres Energiegehaltes auf die Erfüllung der THG-Quote anrechnen. Das macht Investitionen in diese Pfade grundsätzlich attraktiver, doch auch Änderungen beim erzielbaren Quotenpreis machen sich entsprechend stärker bemerkbar.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (Stand Dezember 2025) sieht vor, dass diese mehrfachen Anrechnungen auf die Quotenverpflichtung schrittweise auslaufen und ab 2035 (Ladestrom) beziehungsweise 2040 (RFNBOs) entfallen.

Bei fortschrittlichen Biokraftstoffen ist anders als bei RFNBOs laut Gesetzentwurf der Bundesregierung schon ab 2026 eine solche Mehrfachanrechnung nicht mehr möglich. Das erfordert schon kurzfristig deutlich größere Mengen dieser Biokraftstoffe zur Quotenerfüllung.

Zertifizierung: Verlässliche Kontrollen ermöglichen

Der Bundesregierung plant (Stand Ende Oktober 2025), auch Flugkraftstoffe in die deutsche THG-Quote einzubeziehen. Das klingt zunächst logisch, schafft jedoch zusätzliche Herausforderungen.

Damit das System funktioniert, müssen Biokraftstoffe und andere erneuerbare Optionen nachweislich die Anforderungen erfüllen. Notwendig sind anerkannte, verlässliche Zertifizierungssysteme – grenzüberschreitend, mit Vor-Ort-Kontrollen und einheitlichen Standards. Das hat die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf berücksichtigt (Stand Dezember 2025).

Nur so lässt sich Vertrauen schaffen und möglicher Betrug verhindern. Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass die Behörden erworbene Nachhaltigkeitszertifikate auch anerkennen. Zertifizierungssysteme und das nationale Nachweissystem Nabisy müssen ihre Aufgaben konsequent und wirksam wahrnehmen. Rechtssicherheit bei Nachhaltigkeitsnachweisen ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Unternehmen überhaupt investieren und internationale Verträge abschließen.

en2x Veröffentlichungen

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der RED III hat en2x zahlreiche Papiere veröffentlicht. Unsere Stellungnahmen, Positionen und Impulse können Sie hier nachlesen:

- Aktuelles Positionspapier zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote des BMUKN vom 10.12.2025

- Ergänzendes en2x-Impulspapier zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote des BMUKN vom 10.12.2025

- en2x-Stellungnahme zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote des BMUKN vom 19.06.2025

- Ergänzende en2x-Position zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote des BMUKN vom 19.06.2025

- en2x Impulspapier

Unsere Forderungen

Schnelle und rechtssichere Umsetzung der RED III Vorgaben in nationales Recht, sodass die neuen Regelungen bereits zum 01.01.2026 in Kraft treten können

Herstellung eines Level-Playing-Fields zum europäischen Ausland durch umfassende Ermöglichung von Co-Processing von biogenen Einsatzstoffen, Nutzung aller RED III konformen Rohstoffoptionen und Einführung von Recycled Carbon Fuels als zusätzliche Erfüllungsoption.

Luftfahrt aus dem Regelungsregime der THG-Minderungsverpflichtung ausnehmen, da diese bereits in der ReFuelEU Aviation einheitlich für alle europäischen Marktteilnehmer geregelt ist und so massive Wettbewerbsverzerrungen zwischen Marktteilnehmern vermieden werden.

Flankierende Strategie zur Risikominderung (De-Risking) der Investitionen in RFNBOs entwickeln und umsetzen, damit Investitionsentscheidungen in Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff und strombasierten Kraftstoffen sowie in innovative Herstellungsverfahren für fortschrittliche Biokraftstoffe in der benötigten Breite und ohne weitere Verzögerung erfolgen können.

Verlässliche Übergangsregelung für das Phase-out der Doppelanrechnung fortschrittlicher Biokraftstoffe auf die THG-Minderungsquote festlegen sowie eine praxistaugliche, vollziehbare Ausgestaltung der Möglichkeit von Vor-Ort-Kontrollen sicherstellen.

Anerkennung, dass die Transformation der Kohlenwasserstoffwirtschaft ein industriepolitisches Projekt ist, das zentral für die Resilienz des deutschen Energiesystems ist und aufgrund dieser Bedeutung auch zentral durch die Bundesregierung koordiniert werden muss.